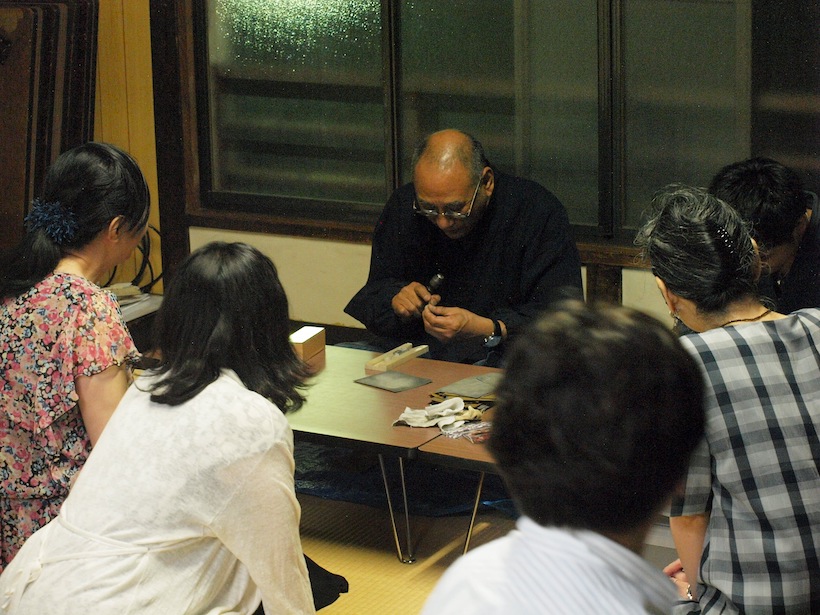

日時:2012年6月20日(水)19:00開塾

会場:東三筋町内会館2F

講師:上川宗照 銀器工芸師 現代の名工

Text by : Sakamoto

伝統工芸品として認定されるには、

・主として日常生活に使われるもの

・主要行程が手作りであるもの

・100年以上前から続いている技術や技法で作られているもの

・産地が形成されていること

以上の条件を満たしている事が必要とされます。

銅や鉄は酸化し腐食してしまいますが、銀は硫化による変色はあるものの、腐食しにくい素材のため、現在でも紀元前4000年前の銀製品が残されています。

また東京銀器では、展開図を描いて各パーツを作り、それらを銀と真鍮で接合する「鑞付け」という伝統技法を用いて製作をされています。

一枚の板から作られた製品では、修復の際、消費者に負担がかかりやすいため、なるべく負担のないように製作するという考えからこの技法が使われているそうです。

御祖父様が作られたもので唯一手元に残っているものだそうです。

この湯沸かしが作れると、ほとんどのものを作ることができるという程、技術の要素が凝縮されていて、この湯沸かしを見てその形を作る事ができ、またそれを継承する事ができるのだと話されます。伝統の技法を継承しながら新たな技術を開発して後世に残していく、次世代に技術を継承するだけでなく、その時代に応じた新しい技術も残していく事がとても難しいと感じられているそうです。

3種類の金槌に槌目、岩石、ござ目のそれぞれの模様が施されており、それを打ち付けることで銀に加飾することができます。

模様を入れ終わると、ヤスリで先端を削っていただき、

研磨剤と油で作られたクリームを塗り磨いていきます。

柔らかい布で磨き上げたら、最後に超音波洗浄機で油分をとり、完成です。

製作体験後は、銀製のコップでお水の試飲をさせていただきます。

ガラスの420倍の熱伝導率をもつという特性から、時間が経っても冷たいまま美味しくいただくことができます。

冷たいものと常温のものに適していますが、熱伝導率が高いため、熱いものは火傷をしてしまう可能性があるので注意が必要とのことです。

江戸時代からの技を受け継ぐ伝統工芸士による銀器はもちろん、自分で製作した銀器を日常生活に取り入れる贅沢も素敵ですね。